아들 부시 행정부의 실질적인 막후권력이었던 부대통령 딕 체니를 그린 영화.

기회가 생겨서 거의 기대할 틈도 없이 보러 갔는데

굉장히 재미있고 인상적이었다.

그야말로 현대에 미국이 겪고 있는 모든 문제가 저 시기에 발생하여 연쇄적 효과를 일으켰고

딕 체니와 그 라인에 있는 무리들이 모든 것의 원흉이자 말 그대로 ‘vice’로 보일 정도.

여기서 다시 저 아들 부시라는 인간에 대해 궁금증이 생기지 않을 수가 없는데…

도대체 모든 매체에서 ‘멍청함의 화신’으로 그리고 있는 저 인물은

도대체 어떻게 돼먹은 인간이란 말인가.

차라리 트럼프의 약삭빠름은 이해할 수 있겠는데

아들 부시는… 이렇게까지 공개적으로 무시당할 정도란 말인가.

미국이 세계적으로 미치는 영향이 크다 보니

한국의 관객마저 혈압이 오르는 효과가 있다.

굉장히 유쾌한 톤에, 페이크 다큐의 형식을 취하고 있어서

이른바 ‘심각한 것’을 싫어하는, 저 시대를 살지 않은 관객층을 노린 듯 보인다.

결말의 첨언은 관객층을 확실히 의식하고 있다는 것을 보여주고.

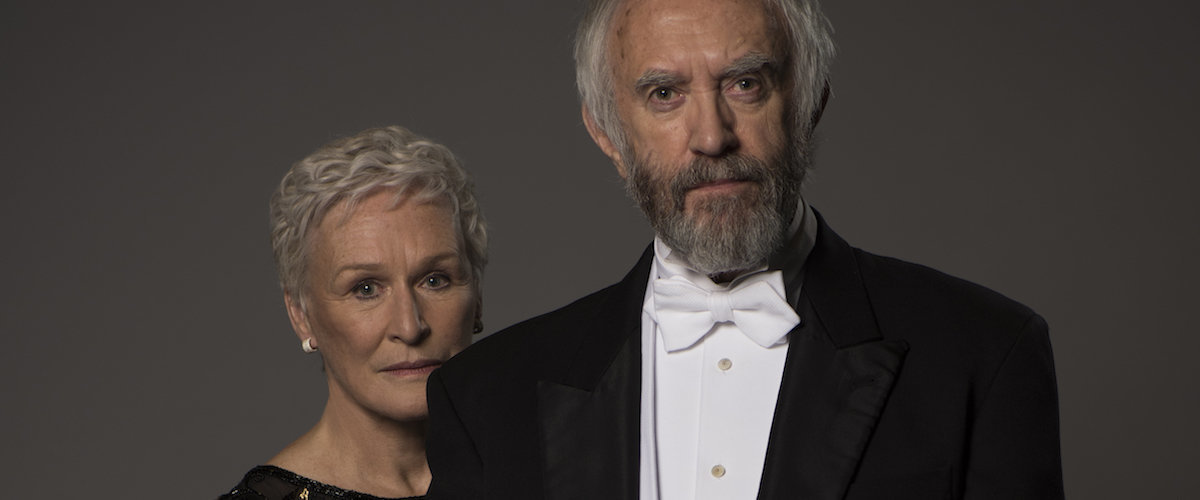

부인 린 체니의 역할이 꽤 충격이었다.

괜히 미국의 영’부인’들이 정치적으로 조명을 받는 게 아니군.

늘 그걸 신기하게 여겼는데 정치가들의 부인은 왕가의 왕비나 마찬가지인 또 다른 ‘부통령’이라는 사실을 적나라하게 보여준다. 여자들에게 옆에 있지만 직접 손으로 잡을 수 없는 권력은 더욱 감질나기 마련이고.

본 지 일주일 됐는데 어벤저스 엔드게임이 개봉한 지금 아직 극장에 걸려 있을지 모르겠다.

재미있었어. 게다가 배우들도 꽤 즐겁게 찍은 것 같고.

‘빅 쇼트’ 감독이라는데 그 영화도 평이 꽤 좋았던 걸로 기억한다.

시간 나면 걔도 봐볼까.