이럴수가.

전혀 기대 안하고 갔는데 정말 의외로 재미있었어!

난 퍼시픽 림 1도 재미있게 보긴 했지만 열광할 정도는 아니었는데

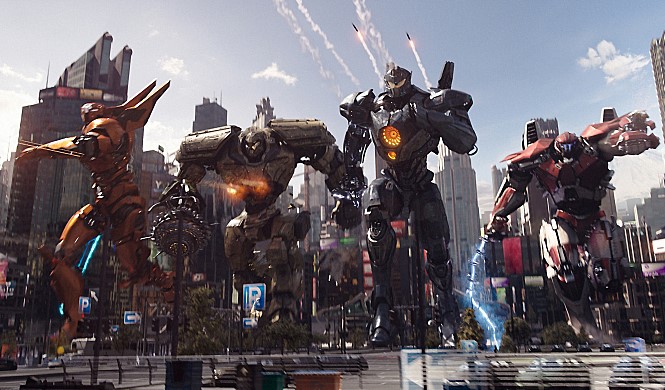

이번 작품은 훨씬 더 일본 애니메이션의 느낌이 나고 – 괴수든 메카든

동시에 훨씬 미국적이며 – 진짜로 일본 애니를 ‘미국화’하면 이렇게 되는구나 라는 느낌이 확 와닿는다. 훨씬 밝고 명랑하고 건전해졌어. [사실 그건 델 토로가 워낙 변태같은 인간이라 그런 것 같기도 하지만]

다양한 인물들이 등장하는데 누구 하나 허투루 넘어가지 않는다.

아마라와 제이크, 제이크와 마코, 제이크와 네이트,

아마라와 다른 생도들과의 관계도 훨씬 풍부하고

보는 내내 얼굴에서 미소가 떠나질 않아.

정말 “미국에서 만든 일본 전대물”의 느낌이다.

내가 어렸을 때 좋아하던 파워레인저 보는 거 같아.

역시 로봇이지!

했는데 도쿄 한복판 괴수와의 싸움이라니 진짜 너무 제대로잖아.

스토리고 뭐고 알게 뭐냐. 인간들이 이렇게 멋지고 로봇도 멋지고 괴수도 멋진데. ㅠ.ㅠ

그리고 존, 알고는 있었지만 너 정말 연기 잘하는 귀염둥이구나. ㅠ.ㅠ

덧. 경첨도 장진도 중국 배우들 미모가 정말 감탄사가 절로 터질 정도.

언니, 다른 영화에서는 얼굴만 나오고 역할 자체가 진짜 엉망이라 보는 같은 극동인 기분 나빴는데

절 가져요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

첫부분은 제대로 된 디스토피아 소설이라서 오, 생각보다 의외인걸,

첫부분은 제대로 된 디스토피아 소설이라서 오, 생각보다 의외인걸,